8月5日,记者从安徽农业大学获悉,该校作物抗逆育种与减灾国家地方联合工程实验室李培金教授团队通过多年攻关,首次发现并解析了一种通过蛋白修饰和降解实现植物抗虫的新机制。相关研究成果日前刊发在国际植物学期刊《植物细胞》上。

小菜蛾是世界性迁飞害虫,具有繁殖能力强、发生世代多、寄主范围广和难以防治等特点,被称为十字花科植物的“头号杀手”,在全球范围内每年会造成约50亿美元的经济损失。长期以来,小菜蛾的防治主要依赖于化学农药,容易引起生态环境等问题。因此,挖掘抗虫基因资源、探究其作用机制、实现小菜蛾的绿色生物防控,成为当前作物育种中的关键科学问题。

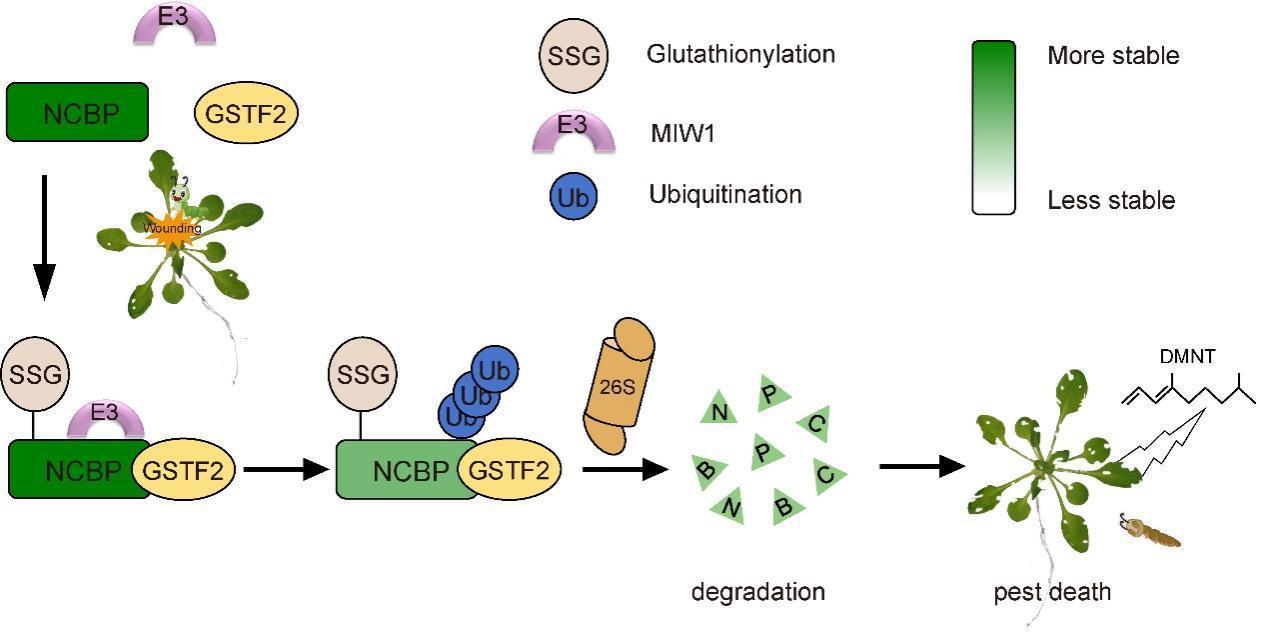

科研人员研究发现,在受到小菜蛾侵害时,植物身上有一种抗虫相关蛋白NCBP会迅速降解,接着植物就会合成萜烯类化合物,这种化合物能毒杀小菜蛾,破坏其肠道功能,从而发挥抗虫作用。然而,NCBP蛋白是如何感应虫害信号并发生降解的科学机制尚不清楚。

于是,科研人员利用蛋白质谱分析等现代先进生物学技术,系统解析了NCBP蛋白的降解过程,发现植物在受到虫害时,NCBP会发生谷胱甘肽和泛素化修饰,类似于被加上两个待降解的“标签”。收到该“指令”后,负责蛋白降解的蛋白酶体会发生作用,对NCBP进行降解,从而实现其抗虫功能。

李培金认为,该研究系统阐明了植物蛋白谷胱甘肽化修饰与降解之间的复杂调控关系,为相关领域类似研究提供了范例,深化了对植物感知虫害信号与启动防御机制的理解,开辟了作物抗虫育种的新途径。

①凡本站注明稿件来源为:中国高新技术产业导报、中国高新网、中高新传媒的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网授权使用作品的,被授权人应在授权范围内使用,并注明“来源:中国高新网、中高新传媒或者中国高新技术产业导报”。违反上述声明者 ,本网将追究其相关法律责任。

② 任何单位或个人认为本网站或本网站链接内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本网站书面反馈,并提供身份证明,权属证明及详细侵权情况证明,本网站在收到上述文件后,将会尽快移除被控侵权的内容或链接。